Par Jorge Brites.

Décidément, il semble que la présence militaire de la France et de l’Union africaine ne parvient pas à sortir la République centrafricaine de sa tourmente. Au contraire, l’étau de la violence est bien serré : le 29 mars dernier encore, au moins 24 personnes ont perdu la vie et plus d’une centaine ont été gravement blessées à Bégoua, petite commune située en périphérie de la capitale Bangui, par des soldats tchadiens venus rapatrier leurs compatriotes. Une sacrée bavure, que les officiels tchadiens justifient par la riposte à une attaque à la grenade. Depuis, plus d’une vingtaine d’autres personnes seraient mortes dans des attaques des anti-balaka contre des musulmans. La Centrafrique s’est enfoncée, depuis un coup d’État il y a un an, dans le chaos et un cycle infernal de tueries inter-communautaires. Les violences ont fait près d’un million de déplacés et de réfugiés, sur une population totale de 4,6 millions d’habitants, et provoqué une crise humanitaire sans précédent. Un drame qui laisse perplexe, alors que ce dimanche 6 avril marque les vingt ans du début du génocide rwandais de 1994.

Parallèlement à ce contexte de recrudescence des violences, l’Union européenne vient d’annoncer cette semaine le lancement officiel de son opération militaire dans le pays. Histoire de ne pas laisser la France s’y empêtrer seule, sans doute. La force européenne comptera jusqu’à 1.000 soldats, dirigés par le général de division français Philippe Pontiès. Son déploiement, pour sécuriser l’aéroport et certains quartiers de la capitale, devrait toutefois prendre plusieurs semaines, et soyons réalistes : cet effort, somme toute modeste, changera sans doute peu de choses sur un théâtre d’opération plus vaste que la France et la Belgique réunis. Le destin de la Centrafrique semble plus flou et les tensions entre chrétiens et musulmans plus aigües que jamais.

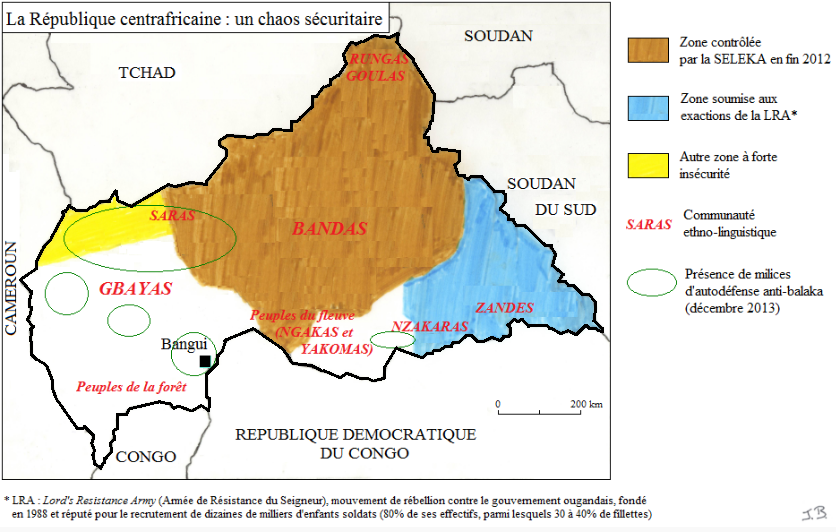

Il y a à peine deux ou trois ans, peu d’indices auraient pu permettre d’anticiper la situation explosive que connaît aujourd’hui la République centrafricaine. Dans ce pays enclavé au cœur de l’Afrique centrale, à la frontière entre monde saharien et bassin du Congo, les villages et quartiers mixtes étaient la règle et la coexistence inter-religieuse ne semblait poser de problème à personne. Certes, l’histoire politique de la Centrafrique est loin d’être un long fleuve tranquille. Pour autant, le pays, marqué par un immobilisme politique endémique – à l’exception de l’ère Bokassa, mais qui avait bien d’autres défauts – et qui a connu depuis son indépendance en 1960 de nombreux coups d’État et rébellions, n’avait jamais atteint un tel niveau de violence entre les populations, et surtout pas sur une base confessionnelle. Partout, on rapporte maintenant que la rupture est consommée, que le sentiment de haine prédomine et que désormais l’incapacité à cohabiter, à vivre ensemble, se propage à tout le territoire. Certains évoquent même l'éventualité d'une partition du pays entre un nord plutôt musulman et le reste du territoire. Le risque est réel, au point que le président de la République française se soit rendu déjà trois fois en Centrafrique depuis le début de l’opération Sangaris en décembre 2013. Faisons un bref retour en arrière pour comprendre comment ce pays a pu en arriver à une telle situation d'incompréhension et de haine.

De l’échec du processus de paix à l’introduction du fait religieux dans le conflit

La Centrafrique était dirigée depuis le mois de mars 2003 par François Bozizé, lui-même arrivé à l’issue d’un coup d’État. Son accession au pouvoir a été immédiatement fortement contestée, provoquant une première guerre civile qui ravage le pays entre 2004 et 2007, jusqu’à la signature d’accords de paix à Libreville en 2008. Régulièrement, une coalition de rebelles appelée la Seleka (« coalition », en sango) a toutefois dénoncé leur non-respect par le pouvoir à Bangui. Fin 2012, elle décida finalement de mettre fin au laborieux processus de désarmement et de reprendre les combats. Une deuxième guerre civile commence alors, au cours de laquelle le président Bozizé accuse régulièrement les rebelles d’être liés à des réseaux djihadistes tels qu’Al-Qaïda et de vouloir imposer la charia dans tout le pays, appelant ses partisans à s’organiser en groupes d’auto-défense prêts à lutter contre une telle éventualité. S’il est vrai que les groupes formant la Seleka sont majoritairement composés de musulmans et que des mercenaires étrangers, tchadiens ou soudanais, peuvent se trouver dans ses rangs, la thèse d'une collusion de la rébellion avec Al-Qaïda est cependant hors de propos. Cette focalisation sur le fait religieux, par un François Bozizé en mal de soutien et dont les troupes se sont vite avérées incapables d'empêcher l'avancée des rebelles, peut donc être considérée comme un premier jet d’huile sur le feu.

Le 24 mars 2013, la Seleka pénètre dans la capitale et, en moins de deux jours, renverse le pouvoir en place. François Bozizé s’enfuit au Cameroun, quasiment dix ans jour pour jour après le coup d’État qui l'avait amené à la tête du pays, et Michel Djotodia, à la tête des rebelles, s’autoproclame président pour une durée de trois ans. La Seleka devient alors la colonne vertébrale temporaire du pouvoir. Bien qu’aucune déclaration officielle du nouveau gouvernement ne soit allée en ce sens, d’aucuns à Bangui commencent alors déjà à exprimer leurs craintes quant à une éventuelle volonté « d’islamisation » de la Centrafrique par les nouvelles autorités. En outre, depuis longtemps déjà, pour bon nombre de Banguissois, être musulman et venir du nord signifiaient, d’une certaine manière, être « étranger ». Dans cette optique, l'islam n'est pas tant vu comme une composante de la « nation » centrafricaine (comprendre : les tenants de la nation seraient les populations bantoues du bassin de l'Oubangui, au sud du pays, majoritairement converties au christianisme) que comme un élément extérieur apporté par des populations culturellement plus proche des Tchadiens ou des Soudanais – une vision simpliste, quand on connaît la complexité des propres sociétés tchadiennes et soudanaises, qui ne sauraient se résumer à la religion musulmane. Le caractère transfrontalier de nombreuses communautés, telles que celle des Saras, à cheval entre la Centrafrique et le Tchad, s'ajoute évidemment à cette idée. On remercie au passage les belles frontières tracées par la colonisation – un aspect positif, sans doute... De fait, depuis leur indépendance, la frontière entre les pays de la région a toujours été pour le moins poreuse, permettant aux éleveurs de bétail et aux commerçants d'abord, aux groupes armés et milices locales ensuite de la traverser sans trop de difficultés. Bon nombre de Centrafricains ont d'ailleurs rapidement accusé la Seleka d’être venue avec des mercenaires tchadiens et soudanais, et des éleveurs peuls.

Lorsqu’elle arrive au pouvoir, la désormais ex-rébellion est alors composée principalement de combattants musulmans de l’UFDR (Union des forces démocratiques pour le rassemblement) fondée par Michel Djotodia, de la CPJP (Convention des patriotes pour la justice et la paix) et de la CPSK (Convention démocratique du salut du Kodro). Ces trois groupes opéraient dans le nord-est du pays, leur fief où le pouvoir n’avait plus prise depuis fort longtemps et qui a toujours été un territoire déconsidéré par les régimes successifs de Bangui. Ils se sont alliés en vue de mieux revendiquer ensemble le respect des accords de paix qui auraient dû permettre l’intégration de leurs hommes dans l’armée centrafricaine, les Faca (Forces armées centrafricaines), et la libération des prisonniers politiques. Progressivement, attirant par ses victoires toute sorte d’hommes politiques dissidents et de chefs liés au banditisme, la Seleka est devenue une grande alliance hétérogène anti-Bozizé. Avec des intérêts pas toujours convergents, ses hommes se sont répartis en plusieurs groupes armés, des seigneurs de guerre qui continuèrent de piller dans le but de s’enrichir, même après la prise de la capitale.

Surtout, une fois au pouvoir, de nombreuses exactions (arrestations, exécutions, tortures, viols, pillages, etc.) sont commises par ces miliciens. Leur côté pervers et terriblement amalgamant étant qu’elles touchent en priorité les villages et communautés chrétiennes. Entre mars et juin 2013, Human Rigts Watch, présent sur place, chiffre à un millier le nombre de maisons ou habitations détruites et dénombre des dizaines de victimes. Un total de 34 villages tels que Bogoro, Bobafio, Kadi et Gbadene sont entièrement brûlés, et plusieurs dizaines de cas de viols recensés. Parmi les événements qui soulèvent les plus vives tensions, on peut citer celui du 13 avril 2013, lorsqu’une voiture de la Seleka fonce dans un cortège funéraire, à Bangui, déclenchant de la part de la foule une forte hostilité jusqu’à ce que les miliciens ouvrent le feu, tuant 18 civils. Le même jour, les membres de la Seleka investissent le quartier de Boy-Rabé, majoritairement chrétien, tuant 28 personnes dont des enfants. Deux jours plus tard, voulant réquisitionner de force un camion, des miliciens abattent l’épouse du chauffeur et son enfant âgé de huit mois. Devant la multiplication des bavures et des tragédies, et fortement critiqué à l’internationale, le président Michel Djotodia déclare, en septembre 2013, dissoudre la coalition Seleka, mais la majorité de ses combattants refusent de désarmer.

L’insécurité s’installe donc rapidement, et en début septembre des villageois, excédés, forment des milices d’auto-défense, les anti-balaka. Notamment concentrées dans la région de Bossangoa (à environ 300 km au nord-ouest de Bangui), ancien fief du président Bozizé, ces milices attaquent rapidement, sans distinction, des bases de la Seleka et des communautés musulmanes accusées de collusion avec l’ex-rébellion, tuant des dizaines de personnes. Ainsi, le 9 septembre, lors de heurts provoqués par une attaque d’anti-balaka à Bouca, une quarantaine de musulmans sont tués et 250 maisons brûlées. En représailles, la Seleka investit à son tour la ville, tuant une trentaine de chrétiens et détruisant 300 maisons. La spirale de la violence est alors définitivement enclenchée, l’instabilité gagne du terrain et la sécurité n’est plus du tout assurée. L’État, déjà failli, achève de s’effondrer, et des milliers de personnes fuient leurs maisons, leurs villages, voire le pays. La moitié de la population se trouve rapidement en besoin d’assistance humanitaire, et le ressentiment religieux fait son entrée avec un cycle infernal de massacres et de représailles contre les musulmans ou contre les chrétiens. Le 10 novembre, les forces de la Seleka incendient le village de Camp Bangui, détruisant 235 habitations. Le 2 décembre, des anti-balaka attaquent des éleveurs peuls musulmans, tuant une douzaine d’entre eux, dont des enfants. Plusieurs civils sont tués en représailles par la Seleka. Le 5 décembre, les milices anti-balaka, épaulées par des anciens membres des Forces armées centrafricaines, prennent part à la bataille de Bangui qui vise à en chasser les ex-rebelles. Selon Amnesty International, environ 60 hommes musulmans sont tués à cette occasion. Par la suite, la Seleka tue, toujours en représailles, environ 1.000 chrétiens en deux jours, dont quelques femmes et enfants. Plusieurs massacres sont ensuite commis en janvier des deux côtés et dénoncés dans un rapport d’Amnesty International publié le 12 février 2014. Sans être exhaustive, la revue de ces affrontements et massacres permet de comprendre le fossé qui a dû se creuser entre deux communautés religieuses qui n’avaient pourtant pas, jusque-là, de problèmes particuliers de coexistence ni de ressentiments.

Concrètement, cet état de tension s’est traduit, depuis un an, par d’importants déplacements de population. Courant octobre 2013, à Bossangoa, environ 40.000 chrétiens avaient ainsi trouvé refuge sur les terrains de l’archevêché, et 2.000 musulmans dans une école, à l’intérieur de la ville. Au 6 décembre, alors que la situation était extrêmement tendue après les attaques de Bangui et de Bossangoa, Valérie Amos, secrétaire générale adjointe des Nations unies chargée des affaires humanitaires, parlait de 415.000 déplacés et de 1.300.000 personnes nécessitant une assistance alimentaire. On dénombrait alors 68.000 réfugiés dans les pays voisins. Ce chiffre s’établirait désormais à 480.000 selon l’UNICEF. La seule République démocratique du Congo, compterait près de 50.000 réfugiés centrafricains, de toutes confessions. Les civils tchadiens ont également fui Bangui dès la fin décembre 2013. Début janvier 2014, on relevait 100.000 habitants chrétiens dans le seul camp de réfugiés de l’aéroport de Bangui, venus y échapper aux massacres.

Le 10 janvier 2014, sous la pression des pays voisins et de la France, le président Michel Djotodia et son Premier ministre Nicolas Tiangaye ont annoncé leur démission. Dix jours plus tard, le Conseil national de transition de la République centrafricaine élisait la maire de Bangui, Catherine Samba-Panza, comme chef de l’État de transition. Familière du petit monde influent des ONG, engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et ex-formatrice en droits de l’Homme du programme Afrique d’Amnesty International, cette femme de 59 ans n’a rien de moins à accomplir, d’ici la prochaine élection présidentielle prévue dans dix mois, qu’un miracle.

Un nettoyage religieux : la Centrafrique se vide de ses musulmans

Une force de l’Union africaine – appelée aujourd’hui Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, la MISCA – est présente dans le pays depuis 2008. Elle s’est avérée, dès le départ, incapable d’enrayer les violences, de même d’ailleurs que la France qui a décidé d’intervenir le 5 novembre 2013 en « soutien » à la MISCA, avec l’aval des Nations unies. Surtout, l’intervention de forces internationales a contribué, sans le vouloir, à placer la communauté musulmane dans une situation périlleuse. En épargnant relativement celle-ci, la Seleka avait créé un certain ressentiment des chrétiens et l’illusion qu’elle avait le soutien des musulmans. Or, dans un premier temps, la France et l’Union africaine ont fixé comme priorité de désarmer les membres de l’ancienne rébellion et de la cantonner. Ce faisant, les troupes internationales ont provoqué un renversement de situation sur le terrain entre Seleka et anti-balaka, au profit de ces derniers, et les populations musulmanes se sont ainsi retrouvées sans autorité pouvant les défendre de représailles aveugles.

Aujourd’hui, tous les témoignages convergent : les attaques contre les musulmans, au couteau, à la machette ou à l’arme à feu seraient quotidiennes, provoquant leur départ vers le nord de la Centrafrique et vers les pays voisins et confirmant un nettoyage religieux de facto. De fin décembre 2013 à début janvier 2014, 17.000 musulmans centrafricains auraient ainsi fui le pays pour aller au Cameroun et 52.000 au Tchad. Depuis, le rythme aurait même accéléré ; ils seraient entre 3.500 et 4.000, rien que sur la base aérienne désaffectée de Bangui, la plupart centrafricains arrivés il y a quelques jours du nord-ouest dans un convoi escorté par des militaires tchadiens. Il y a deux semaines, ils n’étaient encore que quelques centaines, musulmans originaires de pays voisins. Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) s’est dit ce mardi 1er avril prêt à aider à évacuer, en Centrafrique même ou hors du pays, quelques 19.000 musulmans traqués par les milices et encore confinés dans quelques enclaves – dans le quartier du PK-12, à la sortie nord de Bangui, mais aussi à Boda, Carnot et Berberati à l’ouest de la capitale, et à Bossangoa plus au nord.

L’instrumentalisation de l’identité religieuse à des fins politiques

L’exode des Centrafricains musulmans a conduit plusieurs observateurs à soutenir la thèse d’un conflit originellement inter-religieux. Pourtant, la recrudescence des violences semble être d'abord une conséquence tragique de l’instrumentalisation politique de la religion par les acteurs politiques centrafricains. Pour comprendre ce phénomène, essayons de pousser l’analyse un peu plus loin que la simple lecture « religieuse » du conflit : en Centrafrique, les chrétiens sont majoritaires à environ 80%, et ils cohabitaient paisiblement jusque très récemment (jusqu’en 2012, grosso modo) avec les 15% de musulmans et les 5% de leurs compatriotes officiellement recensés comme restés fidèles aux croyances africaines traditionnelles.

Or, on entend souvent que les Seleka seraient une coalition de rebelles musulmans et les anti-balaka un ensemble de milices chrétiennes – une lecture très simpliste des acteurs en présence, qui contribue à fausser la compréhension des événements. Dit autrement, on en déduirait aisément que tous les Seleka sont musulmans, et que tous les anti-balaka sont des chrétiens – en conséquence de quoi tous les musulmans seraient perçus comme des pro-Seleka et tous les chrétiens comme des partisans des anti-balaka. Dans les faits, les anti-balaka ne sont pas un conglomérat de milices chrétiennes, ni la Seleka une rébellion musulmane. Il serait sans doute plus exact de parler de deux groupes politiques qui, dans leur rapport de force sur le terrain, se sont arrogés frauduleusement le droit de parler et de commettre des exactions, au nom des musulmans pour la Seleka, et au nom des chrétiens pour les anti-balaka. Depuis l'automne 2013, les anti-balaka sont systématiquement désignés comme des milices chrétiennes. Rappelons qu'à l'origine, ces milices se sont formées en 2009 afin de lutter contre les « Zaraguinas », des bandits et des coupeurs de routes actifs au nord et à l'ouest de la Centrafrique. On y trouve des chrétiens, mais aussi des musulmans et de nombreux animistes. Selon les propos du père Jean-Marius Toussaint Zoumalde, un capucin du couvent Saint-Laurent de Bouar (nord-ouest du pays), rapportés sur le blog Ouest-France.fr, les anti-balaka seraient même d'abord « des animistes, pas des chrétiens. Leurs marabouts leur donnent des gris-gris pour les protéger des balles ; ils ont des pratiques occultes. Ce sont des jeunes qui protègent leurs villages et leur territoire depuis des années ». Selon certaines sources, le nom « anti-balaka » viendrait d'ailleurs des colliers et des gris-gris appelés « anti-balles AK », qui protégeraient ses porteurs contre les balles des fusils AK-47.

Présenter ces groupes comme des milices chrétiennes est donc non seulement un abus de langage, mais une contre-vérité qui en cache une autre. On compte en effet parmi les anti-balaka de nombreux anciens membres des Forces armées centrafricaines, ainsi que des proches de l’ancien président Bozizé. À titre d’exemple, le coordinateur politique des milices anti-balaka ne serait autre que son ancien ministre de la Jeunesse. On a donc bien affaire à deux groupes politiques qui s’affrontent pour le contrôle du pouvoir – car en face, inutile de souligner les liens entre la Seleka et Michel Djotodia. Or, pour parvenir à leurs fins, ces deux groupes se servent des fibres identitaires et n’hésitent pas à massacrer l’une des communautés sous prétexte d’en protéger une autre.

L'introduction du fait religieux dans les affrontements en Centrafrique répond bien davantage à des intérêts politiques qu'à de réels problèmes de coexistence inter-religieuse.

Il convient de souligner que face à la barbarie meurtrière de ces deux camps, les musulmans et chrétiens centrafricains se sont souvent apportés mutuellement aide et assistance sans aucune distinction religieuse. D’ailleurs, jusqu’à leur récent déplacement massif sous la menace meurtrière des anti-balaka, les musulmans trouvaient refuge dans des églises, et réciproquement les chrétiens dans des mosquées. Rappelons que les musulmans (de même que le Tchad, accusé aujourd’hui de connivence avec la Seleka) avaient largement contribué à l’arrivée au pouvoir de François Bozizé en mars 2003, et que celui-ci n’a jamais hésité à faire arrêter et tuer des chrétiens pour asseoir son autorité. Il serait donc sans doute plus pertinent de lire le conflit actuel sous un prisme politique, comme une crise dans laquelle les acteurs politiques et militaires centrafricains se sont réappropriés la religion et l’ont instrumentalisée pour dissimuler leurs ambitions et leurs projets de conquête et de préservation du pouvoir – voire tout simplement d’enrichissement personnel.

Cette manipulation s'est déroulée sous le regard indifférent de la communauté internationale, qui n’a pas vu venir les choses, car la situation a évolué dans le sens que nous connaissons à une vitesse impressionnante : en un an, le sentiment d’une impossibilité du vivre-ensemble aurait gagné l’ensemble du pays. Il semble que les 2.000 soldats français déployés en Centrafrique et les 6.000 hommes de la force africaine sont à présent le seul rempart face aux violences. Bon nombre de musulmans expriment le même sentiment d’incrédulité face à la tournure des événements, et affirment vouloir tourner la page de la Centrafrique, bien qu’ils soient Centrafricains et que l’immense majorité ne connaisse ni le Tchad ni le Cameroun. « La Centrafrique, c’est fini pour nous » est une phrase qui revient souvent dans les témoignages. Partout dans le pays, les anti-balaka, les pillards ou des combattants de la dernière heure effacent les traces de décennies de coexistence, rasant les commerces, les mosquées et les habitations des musulmans. Dans un témoignage recueilli sur l’émission L’effet papillon (Canal +) diffusée le 22 mars dernier, un jeune musulman centrafricain, Mohammed, s’exprimait en ces termes en constatant les dégâts dans le quartier PK-5 de Bangui, où résidaient de nombreux musulmans : « J’ai l’impression d’avoir l’arrêt cardiaque. [...] Ils cassent les maisons. Je suis tellement déçu. [...] Des gens avec qui on a grandi et passé toute notre vie ensemble ». Des propos qui en rappellent d’autres, au Rwanda ou ailleurs dans le monde, à d’autres époques pas si lointaines. Le règne bref et sanglant de la Seleka s’achève donc en cauchemar et en tragédie pour la communauté qu’elle affirmait vouloir défendre.

La frilosité de la communauté internationale et le rôle critiqué de la France et de l'Union africaine

Nous l’avons dit, l’Union européenne a décidé d'envoyer jusqu’à un millier d’hommes en soutien aux 6.000 soldats africains de la MISCA et aux 2.000 soldats français déjà sur place dans le cadre de l'opération Sangaris. Le 5 décembre 2013, c'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité des Nations unies a validé une intervention internationale, par le vote de la résolution 2127 demandée par la France, qui invoquait une situation pré-génocidaire. Le motif : « l’état de sécurité en République centrafricaine qui continue de se détériorer et se caractérise par la faillite totale de l’ordre public, l’absence de l’état de droit et des tensions interconfessionnelles ». Jusque-là, la FOMAC (Force Multinationale de l'Afrique Centrale, réunissant plusieurs pays de la région) était présente en République centrafricaine. Le 19 décembre, la MISCA lui succède donc officiellement, pour une durée de 12 mois. Ses effectifs sont, à cette date, de 4.500 hommes, et sont ensuite montés à 6.000 en février 2014 – les principaux contributeurs étant le Tchad, le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda (850 soldats chacun), le Cameroun, la République du Congo et le Gabon (500 soldats chacun), ainsi que la Guinée-Équatoriale (200 soldats).

L’envoi d’une force européenne était annoncé de longue date par Paris. Quelques jours à peine après l’arrivée de renforts français à Bangui, la France avait tenté de donner un caractère « européen » à cette intervention, en partie sans doute pour crédibiliser son action et atténuer les critiques sur les risques réels d’enlisement de ses propres troupes. La décision des vingt-huit membres de l’UE a toutefois tardé en raison de leur peu d’empressement. Elle arrive finalement a minima et intervient sur fond de regain des violences, qui ont coûté la vie à 50 personnes depuis une semaine. Rappelons d’abord que peu de pays européens ont intérêt à intervenir sur ce théâtre d’opérations, ou même développé un lien historique avec la région. En outre, des questions se posent : pourquoi intervenir davantage en Centrafrique qu’ailleurs ? Est-ce par solidarité avec ce pays, ou avec la France ? Ensuite, pourquoi intervient-on ? Quelle est la mission de la force de maintien de la paix et comment la remplir ? Le développement de la situation sur place a de quoi laisser songeur, et vu la faiblesse du renfort européen, difficile d’imaginer que cela y changera quoi que ce soit.

Pour la France qui a des intérêts notables en Centrafrique, on comprend bien que l’enjeu de l’intervention était important. En soi, les objectifs pour Paris sont clairs : éviter un carnage semblable à celui du Rwanda en 1994, empêcher à tout prix la partition du pays et restaurer un minimum l’autorité de l’État dans une région proche du Sahel, où les enjeux sécuritaires sont nombreux. Ce sont là les lignes rouges à tenir pour la France, dans l’optique d’une défense de ses intérêts. Associer ses partenaires européens était également important. D’un point de vue politique d’abord. D’un point de vue militaire et stratégique ensuite, car sur le terrain les soldats français étaient jusqu’alors cantonnés essentiellement dans et autour de Bangui. Plus de la moitié des 2.000 militaires français de l’opération Sangaris devraient ainsi être déployés en dehors de la capitale pour sécuriser de nouvelles zones du territoire centrafricain, comme la route du Cameroun, à l’est, cruciale pour l’approvisionnement de la population et où les Seleka se sont réinstallés. Parallèlement, l’ONU prévoit de déployer d’ici la mi-septembre 11.820 Casques bleus dans le pays, dont 10.000 soldats et 1.820 policiers, pour prendre le relais de la MISCA.

Plusieurs mois après son lancement, ni la force africaine ni l'opération Sangaris ne parviennent à stopper la spirale du chaos et des violences. En cause : un manque évident d’hommes et de matériel. Alors que l’OTAN avait déployé environ 50.000 hommes en Bosnie-Herzégovine – un pays douze fois plus petit que la Centrafrique – et au Kosovo – 56 fois plus petit –, on ne compte aujourd’hui que 7.000 soldats africains et français en République centrafricaine. Entre les forces africaines, françaises et européennes, on devrait y compter, dans les prochaines semaines, presque 9.000 soldats étrangers... un chiffre encore insuffisant pour rétablir la sécurité et parvenir au désarmement rapide des milices, afin que s'amorce le dialogue.

Pour autant, le fait qu’un engagement en Centrafrique ne soit une priorité pour personne au sein de la communauté internationale ne constitue sans doute pas le point le plus choquant. Car ne nous y fions pas : l’enjeu humanitaire n’est probablement pas le premier facteur de médiatisation et d’intervention pour la France. La preuve en chiffres : la région des Grands Lacs a connu, depuis une quinzaine d’années, plus de quatre millions de morts de la guerre, de famines et de maladies. Selon l’International Rescue Committee, le bilan dépasserait même les six millions de morts, soit l’équivalent d’un pays et demi comme la Centrafrique. Or, on n’entend ni la France ni aucun de ses partenaires évoquer une situation pré-génocidaire et y envoyer des troupes afin d’y rétablir la sécurité – bien que les pires exactions y soient commises, notamment à l’est de la RDC par des rebelles en provenance du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi qui agiraient pour le compte de multinationales anglo-saxonnes et belges, si l’on en croît un rapport de l’ONU de 2003. Parmi ces exactions, on peut simplement citer le viol systématisé des femmes, voire l’extermination pure et simple des populations vivant dans les villages situés au sein des régions minières convoitées. Cette réalité est connue, et ne semble pas scandaliser Paris ou l’Union européenne. Tant que les intérêts des uns et des autres sont préservés, tout est bien dans le meilleur des mondes.

Non, le plus grave reste sans doute la complicité déguisée de certains acteurs impliqués dans la gestion du conflit. Plusieurs témoignages mettent en effet en doute l’impartialité des forces françaises et africaines, les premières en faveur des anti-balaka, les secondes en faveur de la Seleka. Les choses sont sans doute plus complexes, mais il est possible que cette interprétation ait correspondu à une certaine réalité, au moins durant les premières semaines de l’opération Sangaris. En l’occurrence, les soldats français auraient permis aux milices anti-balaka d’opérer à leurs côtés, en leur laissant tenir des barrages par exemple, tandis que les Seleka auraient profité de l’escorte de soldats tchadiens pour commettre des exactions contre les chrétiens.

La Centrafrique doit-elle compter sur la communauté internationale ?

Dans un tel contexte, les conditions indispensables pour envisager un retour à la paix sont nombreuses : tout d’abord, que les forces internationales observent la neutralité ; que l’Union africaine et la France augmentent rapidement l’effectif de leurs forces sur le terrain ; que l’Union européenne à son tour ne tarde plus à lancer son opération militaire ; que les Casques bleus prennent rapidement le relais de l’essentiel de ces opérations de maintien de la paix ; et que le dialogue politique entamé se poursuive de façon ininterrompue. Si l’intervention d’acteurs étrangers ne doit pas être vue comme un bienfait en soi – en particulier dans un pays qui n'a que trop vécu sous tutelle étrangère –, l’urgence reste, dans l’immédiat, de sécuriser les populations vulnérables et de faire cesser les violences.

Concrètement, on peut d’ores et déjà affirmer qu’un tel renforcement du dispositif international de sécurité et de maintien de la paix n’arrivera pas. Du moins pas dans des proportions suffisantes. Or, cette perspective laisse entrevoir des jours encore bien sombres à court et moyen termes pour la Centrafrique. Pour la plupart des observateurs militaires, les moyens déjà mis en œuvre sont insuffisants, rendant impossible une stabilisation du pays. En cause, les effectifs engagés pour un territoire aussi vaste, avec une géographie compliquée (végétation dense, quelques pistes, une capitale difficile à quadriller et à surveiller hors des principales artères, peu de routes bitumées, etc.). D’autant que les 2.000 soldats français ne peuvent réellement compter sur les forces africaines, réputées pour être souvent assez mal organisées. Encore moins sur l’armée centrafricaine qui s’est illustrée par le lynchage d’un musulman en pleine cérémonie officielle devant la présidente ! Et ne nous y trompons pas, la reprise récente par les forces de la MISCA de la ville de Sibut, qui était tombée aux mains de la Seleka, si elle apporte un répit à la population et porte quelques espoirs, ne cache pas l’immensité de la tâche qui reste à accomplir avec bien peu de moyens.

L’intervention d’acteurs étrangers est par ailleurs compliquée par l’incertitude qui entoure la nature de l’ennemi à combattre en Centrafrique : les groupes armés, aussi bien la Seleka que les anti-balaka, sont caractérisés par une faible structuration qu’il est difficile d’identifier. Le problème a été soulevé récemment par le Premier ministre centrafricain de transition, André Nzapayéké, en présence de ministres et membres de cabinets issus des milices anti-balaka et Seleka. Au final, tout laisse présager de nombreuses difficultés pour la France, l’Union africaine et l’ONU à apporter des solutions efficaces à la hauteur de la situation en Centrafrique, alors que les exactions se poursuivent sur place.

Des jours sombres en perspective

On comprend bien que dans un tel contexte, les options en main pour parvenir à la paix ne sont pas nombreuses. Ni pour le gouvernement de transition, ni pour ses partenaires internationaux. Point positif depuis quelques semaines, l’attention des acteurs politiques se focalise désormais davantage sur les anti-balaka, dont la nécessité du désarmement est enfin devenue une priorité. La présidente centrafricaine Catherine Samba Panza a promis de leur faire la « guerre » (avec quelle armée, c’est une autre question). Si elle récuse l’idée d’une épuration confessionnelle ou ethnique, affirmant qu’il s’agit simplement d’un problème d’insécurité, elle a au moins reconnu que « les anti-balaka ont perdu le sens de leur mission », ajoutant que « ce sont eux qui tuent, qui pillent, qui volent ». Récemment, le commandant de l’opération Sangaris, le général Francisco Soriano, est allé jusqu’à qualifier les anti-balaka de « principaux ennemis de la paix », assurant qu’ils seraient traités comme des « bandits ».

Pour autant, les perspectives pour le pays sont non seulement floues, mais aussi a priori très négatives : la nouvelle présidente, sur qui reposent des espoirs déjà bien minces, a déçu par bon nombre de ses décisions. Les premières nominations sous sa présidence ont d’emblée surpris car le népotisme et le clientélisme, si souvent décriés en Centrafrique, sont manifestement toujours au rendez-vous. Le cabinet présidentiel est pour le moins pléthorique : on y compte pas moins de 22 conseillers, dont 9 avec rang de ministre et deux de ministre d’État. Chaque membre du gouvernement du Premier ministre André Nzapayéké se voit ainsi doublé par un membre du cabinet présidentiel, le plus souvent du même rang que lui. Outre une belle cacophonie en perspective, on voit mal comment les finances déjà exsangues de l’État vont pouvoir supporter les frais de cette « armée mexicaine » forte de 31 ministres !

En outre, on trouve parmi les nouveaux promus des personnalités loin d’être irréprochables : José Galothy et Cyriaque Souké, des ex-mutins de 1996 ; Léon Diberet, le patron des francs-maçons centrafricains ; et plusieurs personnalités proches ou réputées proches des Seleka, tels que Mahamat Kamoun, l’ancien directeur de cabinet de Michel Djotodia, Leonie Banga-Bothy, et deux généraux de l’ex-rébellion, Ousman Mahamat et Abdoulaye Hissene. Ce beau tableau est complété par la propre fille de Catherine Samba-Panza, Christelle Sappot, nommée chef de cabinet. Globalement, le cabinet présidentiel tout comme le gouvernement sont marqués par l’origine sud-est de leurs membres – région d’origine de la présidente et du Premier ministre. À l’heure où l’urgence est à la sécurisation, au développement social, à la reconstruction et à l’accessibilité des chefs-lieux provinciaux, difficile de croire qu’avec une telle équipe, Madame la présidente soit là pour sauver son pays. Difficile également de croire que des élections auront bien lieu dans quelques mois, et surtout qu’elles se dérouleront dans des conditions telles qu’elles permettent de résoudre quoi que ce soit.

Ce constat apparaît d’autant plus désespérant que sur le terrain, les choses sont bien loin de se calmer d’elles-mêmes. Au contraire, on observe une radicalisation des positions. Ainsi, nouveauté du conflit, il semble par exemple que les anti-balaka n’hésitent plus à s’en prendre également aux forces internationales pour tenter d’en finir avec les derniers musulmans. La MISCA et l’armée française ripostent, comme à Bangui ces derniers jours, faisant des morts parmi les miliciens. À Boda, une localité située à l’ouest de la capitale, une centaine de soldats français ont récemment repoussé plusieurs tentatives d’infiltration des anti-balaka visant les musulmans sur place. Dans la même région, à Carnot ou à Bossangoa, ce sont les soldats africains de la MISCA qui tentent de protéger les derniers carrés de musulmans. À Bangui, le quartier musulman du PK-5, l’une des dernières enclaves musulmanes de la ville, a également essuyé ces derniers jours de violentes attaques, et la population continuerait d’y être lynchée et découpée en morceaux. Les 1 et 2 avril, pas moins de onze cadavres y auraient été ramassés. Le porte-parole de l’état-major français à Paris, le colonel Gilles Jaron, confirmait récemment : « On constate un raidissement de la part de ces groupes, sans savoir s’il s’agit d’une stratégie concertée. […] Mais clairement, nous les gênons ».

La radicalisation des parties prenantes est d’autant plus dangereuse que plus le conflit s'éternise, et plus grand devient le risque de son élargissement à d’autres acteurs, non moins radicaux. Ce risque est réel : les massacres commis contre les civils musulmans provoquent déjà des réactions de la part de djihadistes de par le monde. Dans un communiqué publié le 14 février, le groupe armé nigérian Boko Haram a ainsi promis « de venger le sang des musulmans massacrés en Centrafrique ». Le 16 février, AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) pointait du doigt un « nettoyage etnhique » en citant le rapport d’Amnesty International, et dénonçait un « nouvel épisode après le Mali dans la série de croisades haineuses contre l’islam ». Dans la même déclaration, les dirigeants français sont également visés : « Vos crimes ne resteront pas impunis, la guerre entre vous et nous se poursuit ». Le 22 février, les Talibans afghans publiaient quant à eux un communiqué dans lequel ils dénoncent un « génocide de musulmans » commis par des « bandits chrétiens criminels ». On comprend bien qu’au-delà d’une aggravation de l’insécurité dans le pays, un engagement de ces groupes terroristes, à travers des attentats par exemple, porterait un coup terrible aux chances de rétablir le dialogue et de faire tomber les amalgames entre communautés. À l’inverse, cela confirmerait la thèse de l’ancien président François Bozizé et de ses partisans qui, pour attiser les peurs et inciter à la mobilisation, associaient la rébellion de la Séléka aux djihadistes d’Al-Qaïda.

Début janvier 2014, un nouveau groupe s’est même créé dans le nord du pays, Révolution et Justice, et sa branche armée, les Forces Spéciales de la Révolution Justice (FS-RJ), dirigée par le commandant Sayo, est entrée en guerre contre la Seleka. Ce mouvement a publié plusieurs communiqués dans lesquels il prétend avoir remporté plusieurs combats contre l’ex-rebellion. Ils affirment notamment avoir battu la Seleka le 17 janvier dernier, entre Boguila et Goré, puis de nouveau le 19 à Sido, entre Markounda et Bossangoa. Le 22 janvier, ils prétendent avoir tué 22 de ses combattants à Boguila, à l’issue de deux jours de combats qui n’auraient fait aucune victime dans leurs rangs, puis s’être emparé de Bodjomo. Toutes ces informations restent pour l’heure invérifiables, mais dans tous les cas l’apparition d’un nouvel acteur armé sur le terrain n’est pas rassurante et ne joue certainement pas en faveur de la paix.

Ajoutons enfin que le conflit et l’exode des musulmans a des conséquences importantes pour le pays en termes économiques. Outre la disparition du cheptel de la communauté des Peuls Bororos, la filière de l’exportation de l’or et des diamants, jadis largement aux mains des Sénégalais, Soudanais et Mauritaniens est désormais en déshérence, de même que les circuits commerciaux d’importation et de distribution, contrôlés en grande partie par des Tchadiens, Nigérians, Soudanais et Libanais chiites.

Les plaies ouvertes par les massacres et par le départ des musulmans seront difficiles à refermer. Et la scène de fraternisation entre combattants Seleka et miliciens anti-balaka, qui a eu lieu dans le quartier Bimbo, à la sortie sud de Bangui, le 12 janvier dernier (après des semaines d’affrontements sanglants) n’a pas fait illusion longtemps. Un accord y avait été obtenu à la suite d’une médiation française, après quoi les combattants se sont donnés des accolades, ont demandé pardon sous les applaudissements de la foule et se sont rendus ensuite ensemble au marché du quartier pour y rouvrir la barrière située au PK-9. L’événement est toutefois resté isolé et une fraternisation à plus grande échelle n’a jamais été à l’ordre du jour. Il va sans dire que le pouvoir en place à Bangui a ici un rôle crucial à jouer. La présidente de transition gagnerait notamment à s’inspirer de la justice rwandaise mise en place pour juger les auteurs de crimes de génocide. Il serait également souhaitable que son gouvernement éclaircisse sa position sur la justice afin que les victimes – et les bourreaux ! – sachent à quoi s’en tenir. D’ores et déjà, certains Centrafricains insinuent que la présidente ne souhaite pas s’engager sur cette question pourtant essentielle à la paix et au dialogue, pour la simple raison qu’elle aurait signé un accord de « non-poursuite » avec son prédécesseur Djotodia. Dans cette optique, d’aucuns affirment d’ailleurs qu’elle préfèrerait que la Cour pénale internationale (CPI) s’empare du dossier judiciaire. Cette question sera pourtant centrale pour éviter la vindicte populaire d’une part, et d’autre part pour permettre un arrêt de l’exode des musulmans vers le nord, voire leur retour.

En attendant, les massacres sont toujours d’actualité et la population musulmane prend le chemin de l’exil. Et comme si l'horreur et les plus effrayantes pratiques n'avaient pas encore été suffisamment atteintes, des cas de cannibalisme seraient même désormais avérés, certains croyant gagner en intelligence en mangeant les dépouilles des musulmans. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés déclarait, le 6 mars dernier devant le Conseil de Sécurité : « Rarement une visite de terrain au cours de mes huit années de mandat en tant que Haut-Commissaire m'a causé une telle angoisse que mon récent voyage en République centrafricaine. J'ai été profondément choqué par la barbarie, la brutalité et l'inhumanité qui caractérisent la violence présente dans le pays ». La situation est à ce point insupportable sur le terrain que l’armée française a mis à la disposition de ses hommes des cellules de soutien psychologique. Les quatre millions et demi de Centrafricains en auraient sans doute aussi bien besoin.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)