Par Jorge Brites.

Bangui, au bord du fleuve Oubangui, sous un soleil tropical, connaissait le 24 mars dernier le bruit des armes. Bangui, surnommée la Coquette, capitale de la Centrafrique, un pays grand comme la France et la Belgique réunies mais comptant seulement quatre millions et demi d’habitants. Exactement dix ans après le coup d’État du général Bozizé qui lui avait permis de prendre le pouvoir, les rebelles centrafricains de la coalition Séléka prenaient le palais présidentiel au terme d’une offensive-éclair menée en deux jours. Des évènements qui ont été suivis de pillages et d’exécutions sommaires signalés çà et là.

Dix ans après, Bangui retrouve donc ce climat d’insécurité et d’incertitude qui a si souvent caractérisé l’histoire du pays. Pourtant, n’importe qui vivant et connaissant un peu la Centrafrique pourra attester que de manière générale, ses habitants ne sont pas spécialement marqués par une culture de la violence. Des tensions ethniques et religieuses apparaissent parfois, mais elles restent largement marginales. Le pays possède certes du bois et des diamants, mais ni pétrole ni gaz naturel, et ne constitue pas une ligne de front dans la guerre menée contre l’islamisme radical, contrairement à ce qu’a voulu un temps faire croire l’ancien président Bozizé en prétendant que les rebelles étaient des djihadistes descendus du Soudan voisin. Pourtant, la Centrafrique constitue, a priori, une caricature de l’État africain défaillant, corrompu, aux frontières poreuses, où s’enchaînent les coups d’État, et marqué par la présence militaire de l’ancien colonisateur (la France).

Deux siècles de bouleversements identitaires souvent occultés

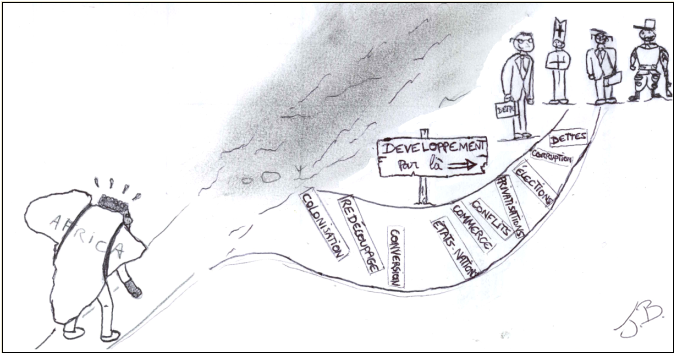

Pour comprendre les ressorts d’une telle situation, nous avons fait le choix de nous pencher sans tabou sur les effets dévastateurs qu’ont eu, dans cette région du monde, des décennies de colonisation et d’exploitation européenne, puis, une fois l’indépendance acquise, d’ingérence politique et d’incursions armées menées par la France ou par les pays voisins (en tête desquels le Tchad, la Libye et certains groupes agissant en RDC). En l’occurrence, les populations de la Vallée du Congo, dont certaines vivaient relativement isolées avant la colonisation et pratiquaient la chasse, la pêche et la cueillette, ont connu en moins de deux cents ans des bouleversements souvent violents et toujours profonds comme rarement des sociétés humaines s’en sont vues imposer dans l’Histoire.

Cette réalité doit absolument être prise en considération, car elle nous invite à nous interroger sur le sens pour un pays comme la Centrafrique d’adopter une voie de développement qui lui a, en fait, été imposée par la force des choses, contre ses propres logiques culturelles et sociales. Un pays comme la Centrafrique qui n’a, historiquement, aucun sens dans sa composition ethnolinguistique et dans ses frontières actuelles, si ce n’est celui d’avoir permis aux Français d’optimiser l’exploitation de ses habitants, de son territoire et de ses ressources durant les années de colonisation.

L’idée n’est évidemment pas de dire ici que l’Afrique subsaharienne doit revenir à ce qu’elle fût avant la colonisation. Ni d'ôter aux administrations et aux dirigeants récents et actuels d'un pays comme la Centrafrique leur forte responsabilité. Mais simplement de constater que, s’agissant de la question large du développement africain, la Centrafrique, et sans doute comme elle de nombreux autres pays du continent, ne s’est pas encore inventé un destin ; et que la réponse ne réside pas à l’étranger mais bien en Centrafrique. L’organisation politique et économique des États africains, héritée pour beaucoup de l'ère coloniale, reflète gravement ce constat. On peut citer en premier lieu la question déjà abordée des frontières, dessinées à la règle selon le bon vouloir des puissances coloniales européennes à la fin du XIXème siècle. Ce problème reste irrésolu et le continent noir devra sans doute apprendre définitivement à vivre et à se (re)construire avec, puisque l’intangibilité des frontières (uti possidetis juris) est désormais admise comme un principe de base du droit international. Ce principe, qui devait éviter les revendications arbitraires et les bains de sang au lendemain des indépendances (et sans doute en a-t-il évité certains), a même déjà justifié des interventions militaires sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU) contre des séparatismes africains. Ce fût le cas dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo, de 1960 à 1964. Seules trois exceptions de sécessions reconnues existent à ce jour : le cas du Bangladesh en Asie du Sud, le cas de l’Érythrée dans la Corne de l’Afrique, et plus récemment le cas du Sud-Soudan. Mais elles restent des exceptions et s’inscrivent dans des contextes bien particuliers.

Or, l’existence même de ces frontières, créées arbitrairement voilà plus d’un siècle, constitue un paramètre qui complexifie durablement le visage des sociétés africaines, créant des identités autrefois fantoches, aujourd’hui en partie réelles et en tout cas en construction, se juxtaposant aux cultures historiques locales ou régionales. Ceci étant, les frontières coloniales ont probablement réduit à long terme le potentiel des peuples subsahariens à se redéfinir eux-mêmes en tant que peuples à la fois libres et solidaires du fait d’une histoire commune marquée par la violence et la domination étrangère. Elles y sont parvenues en créant des rancœurs et des frustrations au sein de communautés dont les membres, parfois séparés de force, ont été mis devant un état de fait : le partage de leur destin et de leur liberté recouvrée avec d’autres communautés ethnolinguistiques avec lesquelles elles n’étaient pas toujours proches, voire avec qui elles ont pu être en conflit. Dans la foulée, les frontières issues de l’indépendance ont permis aux puissances occidentales de préserver en Afrique (mais on pourrait en dire autant des États arabes ou d’Asie du Sud-est) leur capacité à s’appuyer sur la coexistence forcée et parfois peu harmonieuse de peuples culturellement divers, et à jouer sur les rivalités qu’une telle situation allait nécessairement créer – c’était bien là leur objectif, conforme au vieil adage : « diviser pour mieux régner ».

Si les frontières peuvent être naturellement identifiées comme un écueil fort à un développement africain respectueux des identités (comment aurait évolué l’Europe si de telles frontières y avaient été tracées ?), car elles sont venues chambouler sans aucune considération les organisations et relations humaines locales, il convient de s’interroger, dans la foulée, sur l’organisation politique des sociétés africaines d’aujourd’hui, dans leurs frontières postcoloniales. Le principe même des États africains, leur organisation et leur fonctionnement sont en effet largement hérités du modèle européen d’« État-nation » moderne, et oblige, de fait, à construire une nation nouvelle dont les frontières correspondent à celle du nouvel État, pour permettre tout simplement aux communautés qui le composent de vivre ensemble.

La réalité a donné et donne encore lieu à des constructions politiques et institutionnelles qui ne correspondent pas toujours aux rapports de force locaux, aux relations ancestrales entre individus et entre communautés. Rien de particulièrement étonnant : on ne pouvait s’attendre à ce que soient reniés avec succès, dans un espace aussi vaste et aussi peuplé que la zone subsaharienne, des siècles, voire des millénaires d’évolutions institutionnelles, économiques et culturelles. De même que les conversions au christianisme (terrible instrument de la colonisation !) ont donné lieu à des syncrétismes de toutes sortes, et que l’édification laborieuse de frontières artificielles n’empêche pas certaines communautés transfrontalières de maintenir des échanges parfois séculaires, on constate que des compromis ont vu le jour en matière d’organisation administrative et politique. Ainsi, dans un pays comme le Cameroun, une coexistence existe, dans certaines localités des provinces du nord, entre chefferies (héritage précolonial) et mairies (héritage de l’administration coloniale). Il semble que l’autorité réelle y incombe encore souvent au chef de village, qui lui-même consulte les personnes appropriées désignées selon la tradition locale – un Conseil des Anciens, dans le cas des villages du nord-Cameroun. Les chefferies ne sont certes pas issues d’élections dites « démocratiques », mais elles n’en sont pas moins légitimes, parce qu’elles sont l’émanation de la société africaine, avec ses bons et ses mauvais aspects (mais quel système n’a pas de mauvais aspects ?). Sans faire l’apologie des systèmes traditionnels versus ceux qui seraient strictement conçus par et pour l’Europe, il est clair que les notions de légitimité et de représentativité ne doivent pas être imposées mais être définies par les communautés concernées pour être réellement pérennes et respectueuses des identités. Encore une fois, l’idée est bien ici de souligner la nécessité pour des sociétés diverses de chercher des voies de développement qui leur sont propres, qui leur correspondent, qui les amènent où elles souhaitent et non où d’autres peuples jugent souhaitables (quelles que soient les raisons) de les mener.

L’aide au développement : la perfusion d’un homme malade surexploité

La situation semble d’autant plus complexe que beaucoup d’Africains, appartenant aux élites ou aux classes moyennes grandissantes, semblent s’être bel et bien persuadés que l’avenir commun de l’humanité repose effectivement sur deux concepts : (i) la démocratie et (ii) l’économie de marché. Cette conviction est renforcée par un accès également grandissant à la société de consommation. Alors même que la démocratie constitue, à la base, une invention européenne (athénienne), et que l’Afrique avait créé ses propres systèmes sans attendre l’arrivée des Européens, n’est-on pas en droit de se demander si l’avenir politique des sociétés africaines réside bien dans la construction d’États sur le modèle de ceux existant en Occident, simplement légitimés par l’organisation d’élections régulières ? Alors que la conception de la propriété privée n’est pas la même en Afrique et en Europe (elle n’est d’ailleurs pas la même partout en Afrique), qui peut décemment affirmer que le copier-coller de nos économies de marché et du modèle capitaliste permettra aux pays africains de prospérer dans le respect de leurs populations, de leurs identités, de leur environnement et de leurs ressources ? Il est déjà contestable que cela nous le permette en Europe même. Enfin, compte tenu des effets de la colonisation sur les économies du continent noir, et notamment la destruction d’industries ancestrales et de modes de vie urbains propres à l’Afrique, et la situation de perpétuels demandeurs où se trouvaient les États africains dès leur indépendance, le libéralisme et l’ouverture de ses marchés présentent-t-ils réellement une voie pertinente ?

Cette situation doit nous inviter, nous Européens, à nous interroger sur le sens et l’impact réel de la coopération internationale sur les sociétés africaines, car elle représente une part non négligeable des échanges économiques qui nous lient actuellement aux États d’Afrique subsaharienne. En l’occurrence, dans un système international perpétuant, grosso modo, la spécialisation des échanges née de la période coloniale (matières premières & main d’œuvre versus produits manufacturés & services), l’aide au développement apparaît comme une sorte de perfusion destinée à rendre supportable le maintien du continent noir dans un système déséquilibré.

Loin de rendre ces sociétés autonomes, elle a en fait un double effet néfaste : celui de présenter constamment les Africains sous le visage d’une victime en situation de besoin à l’égard des pays occidentaux, et celui de constituer un instrument diplomatique de taille pour ces derniers (y compris lorsqu’il s’agit de négocier des accords commerciaux qui ne créeront pourtant pas les conditions d’un développement durable et respectueux des communautés africaines). L’accroissement de l’aide fournie par des bailleurs privés ainsi que par les puissances émergentes, en tête desquelles la Chine, traduit bien les intérêts stratégiques qui peuvent se trouver derrière de telles politiques. Cette situation est d’autant plus problématique que l’aide au développement, qui représente environ 15% du PIB du continent, constitue de fait une rente qui n’incite pas réellement à corriger les dysfonctionnements économiques et sociaux des États africains, encore moins à s’interroger sur la voie de développement qu’il leur conviendrait d’emprunter – puisque les bailleurs de fonds donnent déjà les grandes orientations en conditionnant leurs aides à la mise en œuvre de certaines politiques.

Cette réalité doit nous interpeller vivement, car elle instaure un véritable verrou à tout changement radical de paradigme en Afrique. Que se serait-il passé en France si des ONG chinoises ou ottomanes avaient été présentes à Paris pour distribuer du pain, des couvertures et du bois de chauffage durant l’hiver 1788-1789 ? Les plus grands changements apparaissent souvent sous la pression de masses populaires à bout (les mouvements du Printemps arabe en sont une brillante illustration), et sans aller jusqu’à appeler à couper des têtes et à purger les élites africaines, il convient bien, pour nous Européens, de nous interroger sur l’impact, in fine, de l’aide au développement. Puisque l’on prétend leur donner les outils en vue d’une appropriation des savoirs et de leurs ressources !

Des appels allant dans le sens d’une réduction rapide de l’aide, jusqu’à sa disparition, émergent de plus en plus, y compris venant de citoyens africains. On peut citer l’ouvrage Dead Aid (2009), de l’économiste zambienne Dambisa Moyo. Même si sa vision des choses traduit une volonté de voir l’Afrique s’intégrer pleinement dans le système économique et financier international – et non de la voir s’en émanciper –, elle traduit bien un ras-le-bol vis-à-vis d’une situation qui ne permet pas à ce continent de mettre fin à ses maux les plus violents, ni de s’inventer un destin.

Aucune réponse n’est apportée ici. Il s’agit simplement de chercher à soulever les bonnes questions, et de constater que depuis la chute du bloc socialiste dans les années 1980, le monde ne semble pas capable de proposer des alternatives à un système dominant mais très déséquilibré, comme si nous ne savions plus inventer de nouveaux modèles.

Mongou poussa un long soupir, étira ses jambes puis changea de position dans le fauteuil avant de relever :

« Je comprends ton optimisme, mon enfant. Comme tous les jeunes, tu ne peux voir l'avenir qu'en rose, comme l'on dit, c'est-à-dire sans défaut, sans tache ! Cependant, je voudrais te livrer le fond de ma pensée sur toute cette question que nous débattons.

Pour moi, je trouve que nos amis [les Français] sont bien naïfs, à certains égards. Ils s'imaginent qu'ils peuvent nous façonner à leur image, moins la couleur bien sûr. Ils croient pouvoir nous inculquer spontanément leurs manières de gouverner, de gérer, de conduire le pays, comme ils le font chez eux. Là, ils se trompent sur toute la ligne ! Nous sommes ce que nous sommes, avec notre sensibilité, notre culture, je dirais même nos cultures, notre vision du monde, notre monde à nous, qui ne sera jamais pareil au leur. Et c'est pour cela qu'il y aura jusqu'à la fin des temps, le pays des Noirs, avec ses problèmes spécifiques, et le pays des Blancs avec les leurs. Ils devraient nous laisser choisir nous-mêmes la forme de gestion qui corresponde à nos tempéraments, à notre nature…

Il est vrai que tout n'est pas beau dans nos tempéraments, mais enfin, ils pourraient nous aider, à notre demande, à corriger ce qui est négatif et laisser évoluer ce qui est conforme à nos réalités. Je parie que c'est la méconnaissance de ces réalités qui nous fait aller d'échec en échec, quand bien même nous sommes de bonne foi. La démocratie dont tu me parles ne revêt pas la même signification pour tout le monde et sous tous les cieux, même si la définition demeure la même depuis toujours. Tu verras demain ce que les futurs gouvernants vont faire de ce concept. Pour eux, il suffirait de procéder à des élections puis de conduire le pays et le peuple avec des méthodes dictatoriales. Ils vont travestir cette démocratie et en faire un instrument de leur puissance personnelle, de leur dictature.

Toute la différence est là ! Ce qui est « démocratie » chez les Blancs est peut-être prétexte à torture, à souffrance chez les Noirs ! Voici un peu le chemin parcouru jusque-là avec nos amis : un jour ils débarquent chez nous, on ne sait comment, signent avec nous un papier de bonne camaraderie, nous promettant protection, bonheur, santé, prospérité, mais en profitent peu après pour nous déposséder de nos terres et nous asservir ! Ils sont maîtres et s'arrogent tous les droits ! Ils créent de nouveaux besoins que nous ne pouvons satisfaire par nous-mêmes et qui nous placent dans un état de perpétuels demandeurs, donc de dépendance. Nous délaissons toute notre industrie ancestrale et ne vivons que dans l'attente de leurs apports. Notre créativité s'émousse, se sclérose puis s'endort. Cela dure des années, passe par toutes les étapes de domination et d'exploitation possible et imaginable.

Puis, un autre jour, fatigués de nous porter et de nous accompagner sur le chemin qu'eux-mêmes nous avaient tracé, et après s'être assurés que nous aurions toujours besoin d'eux, ils nous lâchent, en nous disant que nous sommes déjà « adultes » et que nous pouvons désormais poursuivre seuls notre destin. Ils prennent prétexte de nos revendications pour plus de liberté, de droit au respect et à la dignité humaine, pour rompre le contrat de camaraderie d'antan. C'est l'indépendance, soi-disant, mais en réalité c'est une mascarade, car ils savaient que nous n'irions pas loin sans leur assistance ! Ah ! Ces diables-là avaient tout prévu ! C'est l'œuvre d'un de leurs grands hommes, un général gaulois, qui avait fui dans une île pour ne pas accepter la capitulation imposée à son pays lors d'une terrible guerre.

Et nous leur avons donné raison dès le départ ! Emportés par l'euphorie des libertés retrouvées, nous nous sommes livrés aux réjouissances sans fin, à une lente autodestruction. La haine, la médisance, la délation, la jalousie paralysèrent notre génie créateur, nous obligeant à nous tourner continuellement vers nos maîtres d'hier, amis d'aujourd'hui, pour leur tendre une main de mendiant. Ils n'attendaient que cela, pour signer avec nous de nouveaux contrats de camaraderies, appelés accords d'amitié, assortis de conditions qui nous lient pieds et mains à leur merci !

Nous en étions là de nos griseries que, patatras, changement de décors ! Tous ceux qui jouaient au guignol après l'indépendance sont chassés du pouvoir. Des militaires montent sur scène, se déguisent en redresseurs de torts, en sauveurs du peuple, en démocrates. Nos amis [les Français] crient à la trahison, au désastre, mais avec un certain bémol du genre : nous condamnons les coups d'État ! Ces sont des manières rétrogrades d'accéder au pouvoir, totalement anti-démocratique. Mais dans votre cas, nous pensons que nous n'allons pas vous abandonner. Et puis le jeune colonel ne paraît pas un si mauvais bougre. Il a servi dans nos armées. C'était un brave soldat et un bon chef ; il tenait bien ses hommes. Le pays avait besoin d'être repris en main, après tant d'années de gaspillage et de gabegie. Seul un homme à poigne serait en mesure de remettre cette lourde machine en route et ce ne serait pas facile. Voilà pourquoi le droit humanitaire nous commande d'être à vos côtés, d'aider les nouveaux dirigeants (ils n'osent pas prononcer le mot junte), en leur accordant des crédits substantiels pour éponger les arriérés de salaires et procéder à des investissements conséquents pour relancer le développement. Nous acceptons de la faire, parce que le colonel président a juré de ne pas confisquer le pouvoir longtemps et d'aller très vite aux élections.

Prétendant user d'un droit humanitaire, en réalité nos vieux camarades usent d'un droit d'ingérence pour reprendre à leur manière la gestion d'un pays qui leur avait échappé. Le colonel n'est qu'un paravent, un homme de paille qui cache les vrais acteurs qui mènent la danse. Et pour l'endormir et mieux le couler dans son nouveau personnage, une visite officielle lui est offerte au bout de trois mois, là-bas dans le pays du grand manitou. À son retour, transformé et requinqué, il ne parlera plus le même langage, ne jurera plus que par le nom de la France et de son président, devenu dans sa bouche « mon grand ami », « mon cher parent », comme si hier il pouvait se permettre d'appeler ce grand homme « mon ami ». Ça lui monte à la tête et le voilà devenu un autre homme.

Alors on oublie les élections, le provisoire s'éternise, les conseillers s'incrustent, une mixture est offerte au peuple qui n'est ni pouvoir militaire, ni pouvoir civil, mais un pouvoir bâtard dont tout le monde s'accommode. Seul l'homme de tête, avec sa garde rapprochée rappelle de temps en temps que ce pouvoir est bien issu d'un coup de force. Et cela va durer des années !

Voilà, mon fils Raymond, ce à quoi nous assistons depuis des années. Un jeu de balancier : l'on va, l'on revient, sans jamais avancer réellement. Les autres tirent les ficelles et nous nous agitons comme des marionnettes. Alors, crois-tu qu'un changement de personne à la tête du pays aujourd'hui, modifierait misère, pauvreté, paresse, égoïsme, analphabétisme ! Militaires ou civils, c'est du pareil au même, […] c'est bonnet blanc, blanc bonnet ! Si tu veux mon avis, mon fils, au point où j'en suis, quoi qu'il arrive, cela m'est parfaitement égal, je ne me fais plus d'illusions, je suis blasé !

[…]

Il revient à nous, et à nous seulement, de penser, de concevoir, de formuler telle ou telle orientation pour notre société, pour notre existence, pour notre vie de tous les jours. Sans que cela ne nous soit toujours dicté, imposé de l'extérieur par qui que ce soit ! Prenons un exemple : à un moment de notre histoire, sous la conjonction de divers facteurs, culturels, humains, économiques, géographiques, il s'impose à nous le besoin, ou la nécessité, de gérer notre communauté de telle manière ou de telle autre, par un individu ou par un groupe d'individus, eh bien ! Que la décision vienne de notre libre choix, jaillisse de notre tréfonds et que nous en posions l'acte en toute responsabilité. Un tel acte une fois posé s'identifie à notre âme, à notre être ; jamais rien ne pourrait le remettre en question au premier accroc venu. Toute évolution – je préfère ce terme à celui de changement – dans la conduite de notre pays, doit être inspirée, insufflée de l'intérieur, venir de nous-mêmes, être notre œuvre, notre génie, faute de quoi elle manquerait d'assise, d'emprise sur notre existence. C'est ce manquement qui explique, entre autres, cet effritement de notre monde que nous observons depuis l'indépendance.

Tout ce qui vient d'autres cerveaux, excluant toute participation de notre part, est aléatoire et précaire. Je te renvoie à tes études quand tu étais gosse ; ce que tu découvrais par toi-même coulait comme un fluide dans tes veines et dans ton esprit, se fixait à jamais dans ta mémoire. C'est cela ma conception des choses, non seulement pour le présent, mais aussi et surtout pour le futur. »

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)